10月24日,“传承劳模精神 砥砺强国之志”黑龙江省总工会“劳模工匠进校园”示范宣讲活动在黑龙江科技大学成功举办。这不仅仅是一场宣讲会,更是一次精神的播种、一次成长的赋能。

当“00后”学子习惯在短视频里看世界,在社交平台上追“顶流”,劳模工匠的到来,为他们搭建了一组劳模精神、劳动精神、工匠精神的“坐标”。

在全国劳动模范、北大荒垦丰种业大豆研究院院长胡喜平的宣讲里,学生们听到的不仅是“龙垦324”大豆以467.24公斤刷新全国纪录的佳绩,更是一个人用30年时间,在酷暑中为6毫米豆花人工授粉、在寒露里踩着黑泥守护豆海的执着。这份“攥紧中国种子”的坚守,让学生们真切地感受到何为“把论文写在大地上”。

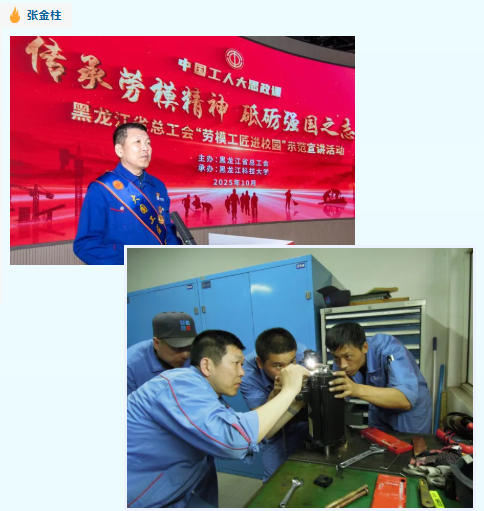

当大国工匠、全国五一劳动奖章获得者哈尔滨电机厂电工张金柱回忆起如何在技术封锁中“凿开突破口”时,学子们读懂的不只是“大胆修正技术参数”的突破,更是面对“拆坏不负责”的轻视时,中国人“修好自己设备”的骨气。

校园需要这样的“坐标”,因为它让抽象的“精神”变得可感可触,原来,伟大从非天生耀眼,而是把一件事做到极致的平凡;梦想也非遥不可及,而是在岗位上步步扎根的坚持。

对话之间:

一场“双向奔赴”的成长赋能

这场活动从来不是“单向输出”的宣讲,而是劳模与学子之间“双向奔赴”的成长对话。

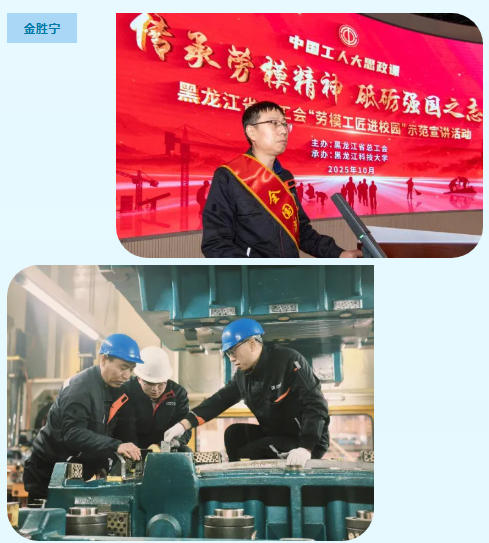

全国劳动模范、全国五一劳动奖章获得者,国家电网黑龙江电力李庆长共产党员服务队队长梅宏刚讲述他与团队如何在洪水中抢修电路时,台下有学生悄悄举起手机,记录下他“连续七天六夜奋战”的细节;全国劳动模范、云枫汽车有限公司高级技师金胜宁说起“19岁进车间,4个月成熟练工,45天吃住在车间攻关”的经历时,现场的同学眼中闪过坚定的目光;全国先进工作者、香坊区成高子镇中心校教师吴松讲到“南下千里找回失学学生,用三年温暖‘星星的孩子’”时,数学与应用数学专业的赵梓如深受感动,她说:“我的梦想,就是成为像吴松老师那样的教育工作者,把今天感受到的这份力量,继续传递给我的学生。”

劳模的故事点燃了学子的理想,学子的热情与共鸣,也让劳模的精神寻得了新的传承者,这便是最生动的成长赋能。

未来之上:

让“匠心”成为青春的底色

省总工会持续打造“劳模工匠进校园”品牌,用意远不止于“办一场活动”,而是要让劳模精神、劳动精神、工匠精神,像黑土地里的种子一样,在校园里生根、发芽,最终长成支撑青年未来的“精神脊梁”。

对学生而言,这场活动十分具有教育意义,矿业工程学院矿物加工工程专业的冯佳瑞说:“以前觉得‘平凡岗位’就是‘普通人生’,直到听了劳模们的故事才懂,把小事做到极致,平凡也能铸就伟大。”这种认知的转变,有利于他们在未来择业时树立正确的择业观。

对校园而言,这场活动是一次思政课的创新。当劳模工匠带着真实的故事与经历走进课堂时,思政教育便从“灌输”变成了“共鸣”。学生不再是被动的听众,而是主动地思考者、感受者、传承者。这种“用故事讲精神,用榜样引方向”的方式,让思政课有了温度,有了力量,有了直抵人心的穿透力。

对社会而言,这场活动是一次匠心的接力。今天在校园里被劳模精神打动的学子,明天可能是守护粮食安全的农业专家,是突破技术壁垒的工程师,是扎根乡村的人民教师,是守护万家灯火的电力工人。他们会把今天收获的“坚守”“创新”“担当”,融入未来的工作中,让劳模精神在新时代焕发出更耀眼的光芒。

当活动结束,掌声散去时,劳模的故事仍在校园里流传。我们期待,这些精神的种子能破土发芽,激励更多青年以劳模为镜,以匠心筑梦,在时代的画卷中,写下属于自己的不凡篇章。